Geschichte der Sozialen Arbeit

Geschichte der Sozialen Arbeit

Das Thema dieses Schwerpunkts ist überfällig. Esteban Piñeirostellt in seinem einleitenden Beitrag nämlich fest, dass es in den letzten zehn Jahren in SozialAktuell zwar wiederholt Schwerpunkte zur «Zukunft der Sozialen Arbeit», zu »Entwicklungen und Perspektiven der Profession» gegeben habe, aber keinen einzigen, in dem die historische Betrachtung gepflegt worden sei.

Dass SozialAktuell erst jetzt den Blick auf die Geschichte richtet, kommt allerdings nicht von ungefähr. Die Soziale Arbeit als junger Beruf musste erst einmal ein gewisses Alter erreichen, um ein historisches Interesse entwickeln zu können. Die ersten Blicke zurück waren zudem oft schmerzhaft, ging es doch meist um düstere Kapitel wie «Kinder der Landstrasse» oder das Verdingkinderwesen. Doch spätestens seit Institutionen und Ausbildungsstätten die ersten grossen Jubiläen feiern können – so etwa «Hundert Jahre seit der Durchführung der ersten Fürsorgekurse» in Zürich oder «Neunzig Jahre Soziale Arbeit in Luzern», beides 2008 – beginnt die Soziale Arbeit ihre Geschichte im grösseren Rahmen wahrzunehmen und zu würdigen. Und damit kommt es auch zu einem Schwerpunkt in SozialAktuell!

Esteban Piñeiro gehört zusammen mit Gaby Sutter und Sonja Matter, zwei weiteren Autorinnen dieser Ausgabe, zum Kreis der ForscherInnen, welche die Entwicklung der Sozialen Arbeit in der Schweiz aufarbeiten. Ende 2009 startete auch AvenirSocial ein Projekt zur Geschichte des Berufs, in dessen Rahmen Interviews mit dreizehn ZeitzeugInnen der Sozialen Arbeit geführt wurden.Das Endprodukt ist ein Buch. Es ist dieser Tage herausgekommen; eine Leseprobe finden Sie in dieser Ausgabe.

Nun wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre, ganz im Sinne des britischen Politikers Harold Macmillan, der einmal sagte: «Die Vergangenheit ist ein Sprungbrett, kein Sofa.»

Standortbestimmung Sozialpädagogik

Standortbestimmung Sozialpädagogik

Standortbestimmung Sozialpädagogik

Die stationäre Sozialpädagogik kennt die Standortbestimmung als Instrument, bei dem alle Beteiligten, PädagogInnen, Eltern und Einweiser am grossen Tisch zusammenkommen, um den Verlauf und die Entwicklung des ihnen anvertrauten Kindes oder Jugendlichen zu erörtern. Beim Einstimmungsartikel zu diesem Schwerpunkt haben wir eben diese altbewährte Methode verwendet, indem wir einen Praktiker, eine Ausbildungsverantwortliche und einen Forscher an einen Tisch gebracht haben, um mit uns Themen und Brennpunkte in der Sozialpädagogik zu diskutieren.

Die Sozialpädagogik hat ihr Arbeitsgebiet erfolgreich über den stationären Bereich ausgedehnt, und auch im Bereich der Aus- und Weiterbildungen hat eine rasante Entwicklung stattgefunden. Wir haben versucht, Ihnen einen bunten Strauss von aktuellen und kontroversen Positionen und Entwicklungen zu präsentieren – vom Kommentar zum Entwurf der neuen Kinderbetreuungsverordnung bis zu den Möglichkeiten und Grenzen der sozialpädagogischen Familienbegleitun

Geistige Behinderung und Bildung

Geistige Behinderung und Bildung

Diese Ausgabe von SozialAktuell beschäftigt sich mit dem Thema „Geistige Behinderung und Bildung“ sowie mit aktuellen Tendenzen und Erkenntnissen aus dem Behindertenbereich. Menschen mit geistiger Behinderung haben in der heutigen Zeit ein Recht auf Bildung. Nur: Was heisst Bildung überhaupt, wenn man schwer behindert ist? Wenn Kulturtechniken lernen keine Möglichkeit ist? Wo fängt Bildung an und wo hört sie auf? Müssen Menschen mit Behinderung immer gefördert werden? Gilt möglichst grosse Selbständigkeit in Freizeitaktivitäten als Förderziel?

Menschen mit geistiger Behinderung machen oftmals als junge Erwachsene die grössten Fortschritte. Gleichzeitig stehen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung als im Erwachsenenbereich. Wie und zu welchen Themen können sich erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung also (weiter-)bilden? Antworten dazu versuchen die Beiträge aus einem Bildungsclub und einer Wohnschule zu geben.

Zu aktuellen Diskussionen führt immer wieder das Thema der schulischen Integration. Deshalb behandeln wir die wichtigsten Fragestellungen dazu gleich in zwei Artikeln. behandelt. Was heisst schulische Integration und mit welchem Ziel wird sie gemacht? Es gibt immer noch Lehrkräfte, die darauf bestehen, dass integrativ geschulte Kinder mit den Heilpädagoginnen den „fehlenden Stoff“ aufarbeiten. Das Ziel der Integration darf sich aber nicht nur am Schulstoff orientieren. Vielmehr spielt der soziale Teil eine entscheidende Rolle für die Kinder und Jugendlichen. Der gewünschte Paradigmenwechsel innerhalb des Menschenbilds von Lehr- und anderen Fachkräften wird hoffentlich weiter voranschreiten – gleichzeitig sind bereits viele Lehrkräfte engagiert an erfolgreicher Integration beteiligt.

Weiter gehen wir auch auf das Thema berufliche Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung ein. Wie wirken sich die angedrohten finanziellen Kürzungen durch die IV in der Praxis aus, nachdem schon der Neue Finanzausgleich (NFA) für beträchtliche Unruhe gesorgt hatte? Dazu äussern sich Fachleute aus den Fachverbänden von INSOS, Pro Infirmis, Insieme und Fassis.

Es stellen sich also viele Fragen und wir hoffen, Ihnen mit unserer Artikelauswahl Antworten und Anregungen geben zu können.

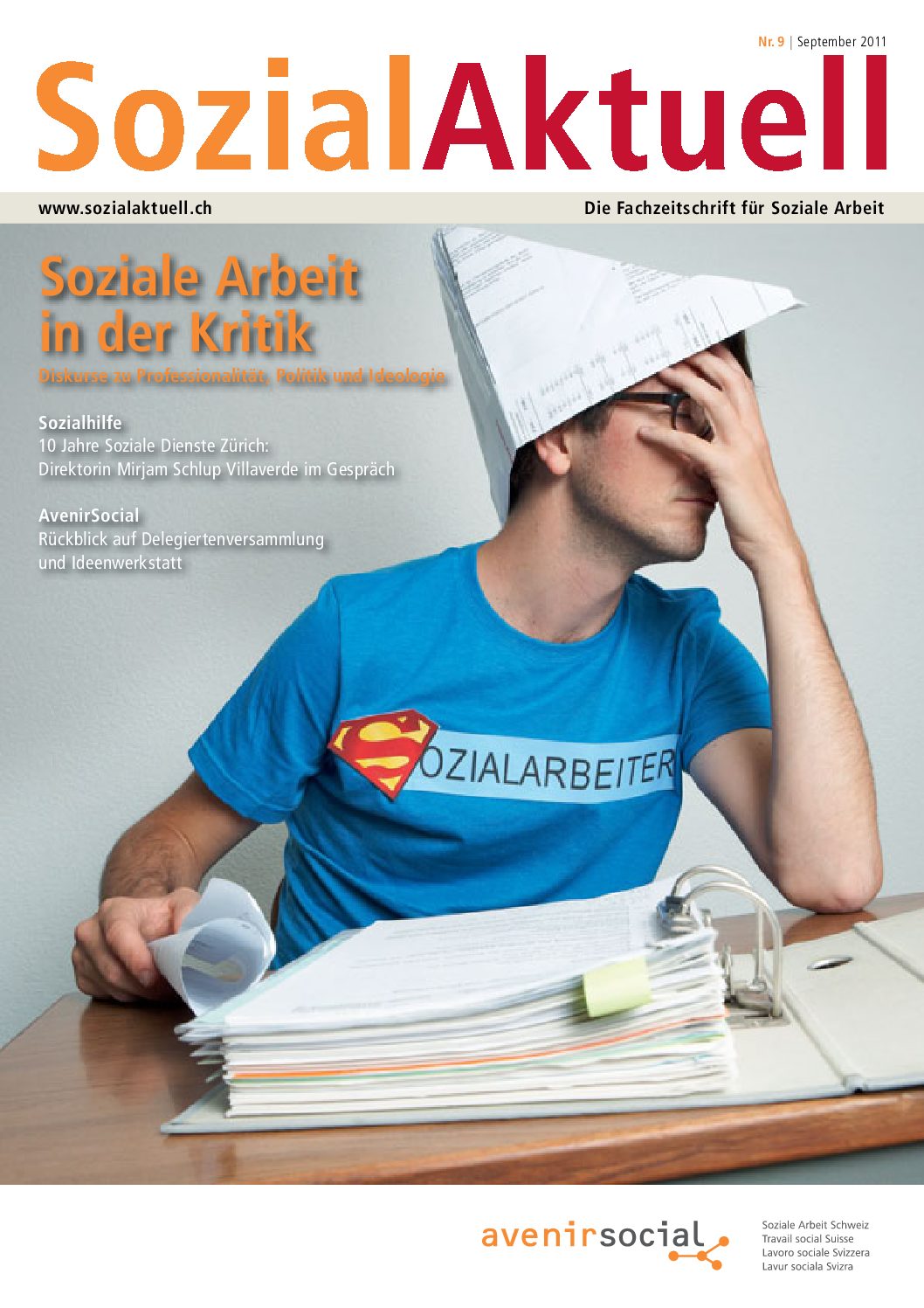

Soziale Arbeit in der Kritik

Soziale Arbeit in der Kritik

Positive, negative, konstruktive, destruktive oder gar Selbstkritik? Nein, Kritik fragt nach den Bedingungen eines Gegenstandes und soll Bewertungssysteme, Normen kenntlich machen. Wir haben uns nicht vorgenommen, mit dieser Nummer allen Ansprüchen gerecht zu werden. Vielmehr werfen wir ein paar Schlaglichter auf kritische Positionen zur Sozialen Arbeit und ihren Umgang mit Kritik. Einige angefragte Exponentinnen und Exponenten haben abgesagt oder nicht geantwortet (!), dafür gab es Beiträge in letzter Minute – die Auswahl bleibt ein wenig zufällig. Aber schliesslich ist ein spannender Themenschwerpunkt zusammengekommen. Systeme wie Gesellschaft, Religion und Soziale Arbeit seien nicht kritikabel, so Peter Fuchs. Und Soziale Arbeit vergebe sich durch desolate Weltbilder die Chance auf angemessenen Realitätskontakt. Ähnlich provokativ äussert sich Johannes Schleicher: Er plädiert im Gegensatz zur Streitschrift von Stéphane Hessel für «Entpörung ». Schon eher vertraut argumentieren da Mechthild Seithe, die Verfasserin des Schwarzbuchs Soziale Arbeit, sowie Denise Flunser und Sibille Hartmann vom Forum für kritische Soziale Arbeit Kriso: Systemkritik und -veränderung seien dringend angesagt, und kritisches reflexives Professionswissen werde an den Fachhochschulen nur noch selten gelehrt. Erscheinen darum die Berufseinsteigenden in unserem Roundtable-Gespräch als relativ zufrieden? Oder sind dies nur Aspekte von Professionstheater, wie Robert Löpfe es mit der Brille des Soziologen Goffmann anschaut? Besprechen auf der Hinterbühne Hochschulen und Berufsverbände die Darstellung der Sozialen Arbeit als unverzichtbaren Teil der Gesellschaft? Olivier Grand, Geschäftsführer von AvenirSocial, hat diesen Ball aufgenommen. Klaus Kühne schliesslich hat die Hintergründe der amerikanischen Diskussion um Sozialhilfe und damit der Sozialen Arbeit aufgearbeitet. In der Deutschschweiz gibt es für Handgreiflichkeiten den schönen Ausdruck «auseinander nehmen». Wir laden Sie ein, sich darauf einzulassen. Diskutieren Sie mit: Erstmals hat SozialAktuell für Sie online ein Diskussionsforum eingerichtet!

Methoden der Sozialen Arbeit

Methoden der Sozialen Arbeit

Diese Ausgabe von SozialAktuell zeigt auf, wie sich in der Schweiz die Methoden beruflichen Handelns entwickelt haben, wie diese gegenwärtig gegliedert werden können und welche aktuellen Trends festzustellen sind.

Insbesondere bei der Frage, wie das methodische Vorgehen sozialtätiger Personen systematisch dargestellt werden kann, gibt die Heterogenität der Sozialen Arbeit in der Schweiz wieder. Diese ist nicht nur historisch bedingt sondern wird auch in der Gegenwart durch die verschiedenen Ausbildungsinstitutionen sowie durch regional sehr unterschiedliche Verständnisse von Sozialer Arbeit und Sozialpädagogik reproduziert.

Auf der Ebene der Höheren Fachschulen scheint die Unterscheidung von Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit deutlich mehr identitätsstiftend für das alltägliche Handeln zu sein als auf der Ebene von Fachhochschulen und Universitäten. Doch sei auch im Bereich der Hochschulausbildung darauf hingewiesen, dass auch hier sehr unterschiedliche Ausprägungen des beruflichen Handelns vorzufinden sind.

Daher ist nicht verwunderlich sondern vielmehr folgerichtig, dass auch die Praxis nicht nach einem einheitlichen System methodischen Handelns gegliedert werden kann. Nicht zuletzt deshalb haben wir in diesem Themenheft den aktuellen Trends einen besonderen Stellenwert eingeräumt.

Der Themenschwerpunkt beginnt mit einem historischen Rückblick und zeigt die beiden Stränge der Methodenentwicklung in der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik auf. Im zweiten Beitrag skizzieren die Autorinnen verschiedene Handlungsmethoden in der Sozialen Arbeit mit dem Ziel, Einblicke in den aktuellen Stand einer erfreulich vielfältigen Methodendiskussion zu ermöglichen. In den nachfolgenen Beiträgen werden diverse Einblicke in die konkrete Methodenentwicklung gegeben.

Wir hoffen, mit dem vorliegenden Schwerpunkt einen Beitrag zur aktuellen Methodendiskussion in der Sozialen Arbeit zu leisten und wünschen Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser spannende Lektüre.

Sozialpolitik

Sozialpolitik

Der Wind hat gedreht. Nach dem „sozialdemokratischen Jahrhundert“, in dem die sozialstaatlichen Leistungen über die reine Grundsicherung hinaus ausgeweitet worden sind, erleben wir seit der Jahrhundertwende europaweit einen politischen Rechtstrend. Die Angst vor den Folgen der Globalisierung und vor der Immigration gibt populistischen Kräften Aufwind – und nicht der eher kapitalismuskritischen Linken. Die sozialpolitischen Folgen der konservativen Wende: Die öffentliche Hand soll immer härtere Einsparungen machen, was sich auf die Sozialwerke und das staatliche Angebot im Sozialbereich negativ auswirkt.

Wenn es denn stimmt, dass die meisten Trends aus den USA irgendwann auch zu uns rüber schwappen, so werden sich die sozialpolitischen Auseinandersetzungen weiter verschärfen. In Amerika stehen sich zwei ideologisch radikal gespaltene Lager unversöhnlich gegenüber. Die Republikaner reiten unter Führung der Tea Party (und finanziert von Superreichen) einen Grossangriff auf den amerikanischen Sozialstaat, die Demokraten versuchen zu retten, was zu retten ist. Nachdem die öffentlichen Finanzen jahrelang auf tiefem Pegel gehalten worden sind und durch die Finanzkrise endgültig in eine bedrohliche Schieflage geraten sind, sollen sie jetzt durch die Ausdünnung von Sozialprogrammen wie etwa der staatlichen medizinischen Versorgung von Armen (Medicaid) und Senioren (Medicare) saniert werden. Zwei Drittel aller geplanten Kürzungen gehen zu Lasten der Sozialbudgets, indes die Reichen von neuen Steuersenkungen profitieren. Während nach den Vorstellungen der Republikaner Lebensmittelmarken oder Vorschulprogramme abgebaut werden sollen, sollen Bushs umstrittene Steuersenkungen für die hohen Einkommen beibehalten und die Top-Steuerrate weiter gesenkt werden. Das Sicherheitsnetz sei eine „Hängematte, in der gesunde Bürger durch Selbstzufriedenheit und Abhängigkeit eingeschläfert werden“. Dank ihrer finanziellen Stärke dominieren die Republikaner mit ihrer aggressiven Rethorik die Medienlandschaft in den USA dermassen, dass sie die Deutungshoheit über die sozialpolitischen Themen errungen haben und sogar arme Sozialhilfeabhängige gegen ihre eigenen Interessen stimmen.

Irgendwie kommt einem dieses Szenario bekannt vor. Auch hier zu Lande hat eine mit viel Geld orchestrierte Kampagne gegen (ausländische) Sozialbetrüger und Scheininvalide die Stimmung vergiftet, aber in breiten Bevölkerungskreisen grossen Anklang gefunden. Der Staat soll ich sich im Namen der „Freiheit“ möglichst wenig in Marktwirtschaft und Gesellschaft einmischen, Ausgaben für Soziales werden (wie vieles andere) bekämpft.In den letzten Jahren sind denn auch Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit mehr und mehr aus der Mode gekommen. Wer dies noch einfordert, wird als naiver Gutmensch abgestempelt, der die Augen vor Missbräuchen verschliesst, sozialistische Umverteilung betreibt und Schuldenberge anhäufen will.

Natürlich müssen die Sozialwerke finanzierbar und die Staatsausgaben in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Aber der soziale Ausgleich gehört zu den wichtigsten Errungenschaften der westlichen Demokratien. Werfen wir diese Sozialmodel nicht vorschnell über Bord. Eine gute Sozialpolitik wirkt sich positiv aus auf Wohlstand, Gesundheit, Lebenszufriedenheit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft!

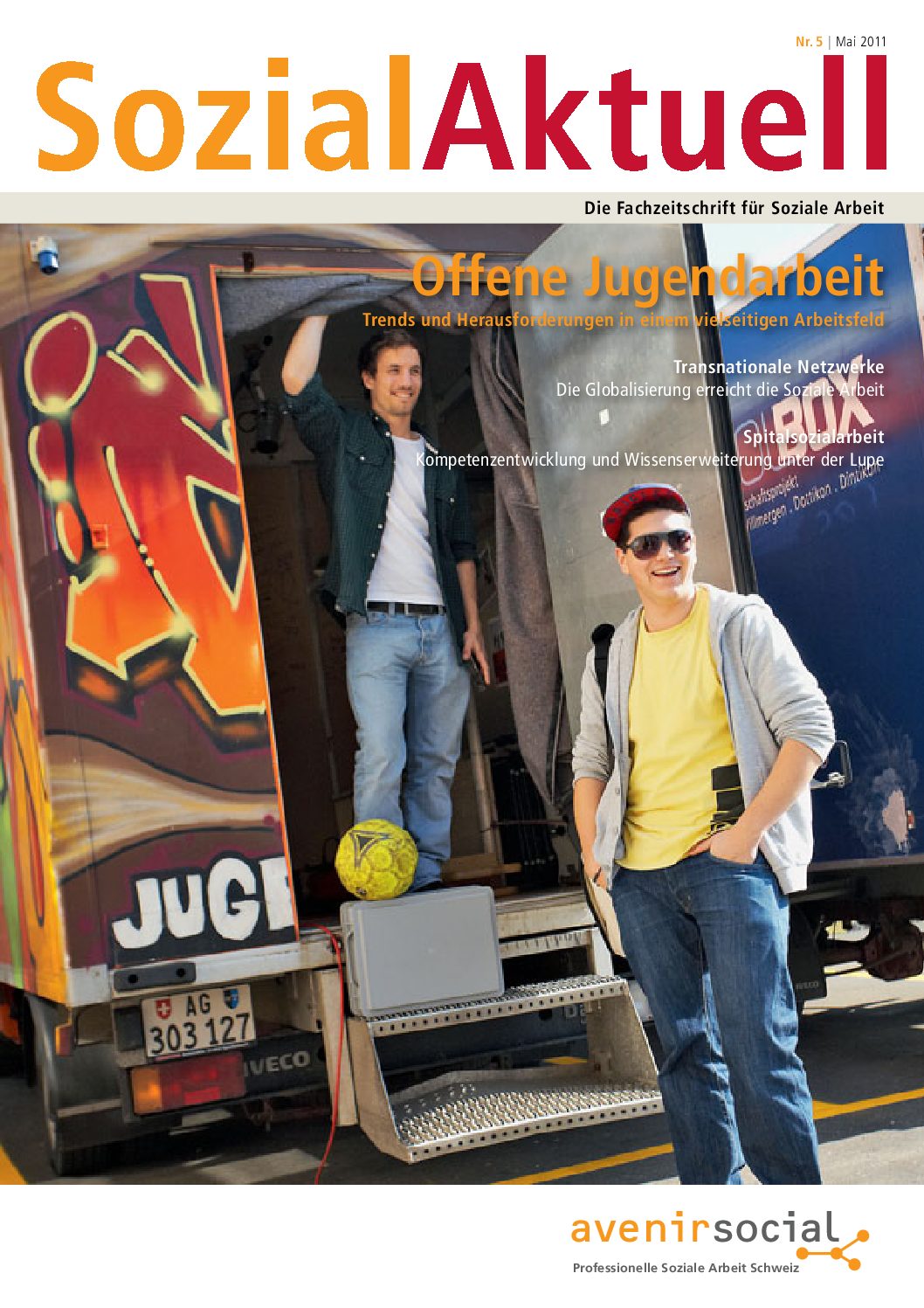

Offene Jugendarbeit

Offene Jugendarbeit

Im Fokus dieser Ausgabe steht die offene Jugendarbeit – ein Arbeitsfeld, das trotz Jahrzehnte langer Erfahrungen und stetig zunehmender Professionalisierung immer wieder neue und sehr verschiedene Dienstleistungen hervorbringt. Die Möglichkeiten sind heute aber noch lange nicht ausgeschöpft sind. Grund für diese Vielseitigkeit mag nicht zuletzt auch am direkten Kontakt mit jungen Menschen liegen.

Die offene Jugendarbeit war und ist in Bewegung. JugendarbeiterInnen sind dran am Puls der Zeit. Auf allen Ebenen – den Gemeinden, den Kantonen und auf nationalem Parkett – entwickelt sich das Arbeitsfeld weiter: Die Jugendinformationsstellen formieren sich zu einer nationalen Fachgruppe, der Bundesrat hat ein neues Kinder- und Jugendförderungsgesetz lanciert, in den Kantonen haben sich formelle Netzwerke gebildet, um die Protagonisten in den Gemeinden zu vernetzen und die fachliche Entwicklung voranzubringen. Rita Sidler zeigt dies im Einführungsartikel auf. David Pfulg zeichnet ein Bild aus Graubünden, in welchem die offene Jugendarbeit für das Standortmarketing der Gemeinden noch einiges Ausbaupotential beinhaltet. Yves Scheidegger erläutert in seinem beitrag aus der Romandie das Projekt „Alter connexion“ und macht deutlich, welche Möglichkeiten MentorInnen haben, um Jugendliche in ihrer Lebensbewältigung zu stärken. Aus aktueller Forscherperspektive berichtet Christian Ritter über die Selbstdarstellung von Jugendlichen im Netz, Jürg Meier berichtet aus dem Bubentreff und Claudia Wechsler verdeutlicht die Aktualität einer gendergerechten offenen Jugendarbeit.

Für andere Themen der offenen Jugendarbeit war der Platz leider zu knapp. Sie können uns jedoch gern via Mail an die redaktion@sozialaktuell.ch mitteilen, über welche Trends Sie in den nächsten Ausgaben gern noch etwas mehr erfahren möchten.

Fremdplatzierung

Fremdplatzierung

Fremdplatzierung

Das Konzept der Fremdunterbringung hat sich in den letzten Jahren verändert. Zuerst wird immer versucht, die Ressourcen der betroffenen Familien zu stärken; dazu gibt es ambulante Angebote oder auch sozialpädagogische Familienhilfen. Kommt es dann doch zu einer Heimunterbringung, stehen die traditionellen „Heimtypen“ wie Schulheime, Wohnheime, Berufsbildungsheime, Wohngruppen zur Verfügung – mit einem vielfältigen Angebot für Kind und Familie. Es umfasst psychologische und kinderpsychiatrische Behandlung, erlebnispädagogische Angebote und vieles anderes mehr. Nach Möglichkeit werden die betroffenen Eltern durch Familienarbeit oder mit aufsuchender sozialpädagogischer Familienhilfe miteinbezogen. Einzelne stationäre Einrichtungen offerieren auch Platzierungen in begleiteten Pflegefamilien als Alternative zum Aufenthalt im Heim. In Jugendheimen kommt der Ausbildung und Berufsausbildung der Platzierten nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu, wobei jeweils interne oder externe Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

Soziale Arbeit im Migrationsbereich

Soziale Arbeit im Migrationsbereich

Die Soziale Arbeit tut sich schwer damit, ihre Arbeit als politisch zu betrachten. Wenn es um das Thema Migration und Integration geht, kann jedoch auch die Soziale Arbeit ihre vermeintlich neutrale integrierende Rolle nicht mehr unreflektiert ausüben. Denn nach wie vor ist es eine Realität, dass Migration nicht selten mit mangelnder Chancengerechtigkeit einhergeht und damit ein Risikofaktor ist für eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft.

Wir starten diesen Schwerpunkt mit Artikel von Gianni d’Amato und Claudio Bolzmann zum Stand der Integrationspolitik in der Schweiz und zum Umgang mit Ausländerinnen, auch aber nicht nur in der Sozialen Arbeit. Ergänzende Anmerkungen zur Integrationspolitik im Zeichen der vieldiskutierten Integrationsvereinbarungen vom Schaffhauser Integrationsdelegierten Kurt Zubler runden diesen Einstieg ab.

Luzia Jurt diskutiert anschliessend Voraussetzungen für eine migrationssensible Soziale Arbeit, welche nicht versucht, Differenzen auszutarieren, sondern Differenzen reflektiert. Elisa Streuli, Integrationsbeauftragte der Stadt Basel, nimmt im Interview zur Situation in Basel Stellung und erläutert die Strategie der Willkommenskultur. Sehr praktisch illustriert Umberto Castra an einem Beispiel aus der Suchtberatung in Bern, wie die Arbeit mit KlientInnen mit Migrationshintergrund aussehen könnte, wenn die Migrationsbevölkerung am Prozess beteiligt wird. Im politischen Rampenlicht im Kontext Integration steht die frühe Förderung. Frank Will gibt einen Überblick und weist auf einige migrationsspezifische Stolpersteine hin.

Sechs kurze Portraits von vielversprechenden Projekten und ein Tagungsbericht zur Tagung „Alter und Migration“ der Pro Senectute illustrieren über den Schwerpunkt verteilt, wie vielfältig die Interventionen der Sozialen Arbeit im Kontext von Integration und Migration heute bereits sind.

Berufsethik

Berufsethik

AvenirSocial hat einen neuen Berufskodex für die Soziale Arbeit in der Schweiz. Dies ist für uns Anlass, den Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe dem Thema Berufsethik zu widmen. Denn im Berufskodex werden die ethischen Richtlinien für das moralische Handeln in der Sozialen Arbeit dargelegt.

Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass der Berufskodex uns Professionellen der Sozialen Arbeit Orientierung und Hilfestellung und somit Sicherheit in der täglichen Arbeit bietet. Oft sind wir gefordert, richtiges von falschem Handeln zu unterscheiden. Immer wieder werden wir im Alltag mit Dilemmata konfrontiert. Hier kann uns der Berufskodex Orientierung bieten. Er kann uns aber nicht von einer intensiven Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Fragestellungen befreien. Wir sind gefordert, unser Handeln und unsere Haltungen immer wieder zu hinterfragen und zu überprüfen. Dabei kann uns die kollegiale Ethikberatung in der Praxis unterstützen.

Der Berufskodex soll also den ethischen Diskurs zwischen den Professionellen der Sozialen Arbeit und den Organisationen des Sozialwesens sowie anderen Disziplinen und Professionen anregen. Er ist ein Instrument zur ethischen Begründung der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, die in besonderer Weise verletzbar oder benachteiligt sind. Nicht zuletzt soll er auch zur Bildung einer starken Berufsidentität beitragen und das Selbstverständnis der Professionen stärken.

In den verschiedenen Texten dieses Themenschwerpunktes gehen die Autorinnen und Autoren den Fragen nach, ob die Professionelle Soziale Arbeit eine Ethik braucht und über welches ethische Grundwissen wir verfügen sollten. Dabei wird immer wieder explizit auf den Inhalt des neuen Berufskodexes Bezug genommen. Ethische Reflexionskompetenz ist ein wesentlicher Teil des professionellen Handelns. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Anregung zum ethischen Reflektieren und zur Initiierung kollegialer Ethikberatung in der Praxis. Möge der Berufskodex zu einem wichtigen Instrument ethischer Orientierung werden!

Sozialhilfe

Sozialhilfe

Während in der Fachpresse und in den Publikationen der wichtigsten Sozialhilfeakteure seit einigen Jahren die strukturellen Ursachen für den Sozialhilfebezug in den Vordergrund rücken, bildet in der öffentlichen Wahrnehmung das individuelle Verschulden nach wie vor die Hauptursache für einen Sozialhilfebezug. Insbesondere SKOS und Städteinitiative Sozialpolitik propagieren in zahlreichen Stellungnahmen, Positionspapieren und Absichtserklärungen, dass die Sozialhilfe ihren Integrationsauftrag nicht nur auf die berufliche Integration beschränken, sondern verstärkt auch auf die soziale Integration ausweiten müsse. Damit ist die Einsicht verbunden, dass neben der individuellen Lebensgestaltung vor allem sozialräumliche und gesellschaftliche Faktoren massgebend dafür sind, ob eine Person bedürftig wird oder nicht.

In den Medien wird dagegen mit stark verengter Sichtweise weiterhin darüber berichtet, mit welchen Mitteln Sozialhilfebezüger auf Teufel komm raus in den das Arbeitsleben reintegriert, „Integrationsunwillige“ vom Sozialhilfebezug abgehalten sowie „Sozialschmarotzer“ entlarvt und bestraft werden können. Eine differenzierte Darstellung gegenüber der breiten Öffentlichkeit ist, so scheint es, politisch nach wie vor nicht opportun.

So bewegen sich die Sozialarbeitenden in einem dauerhaften Spannungsfeld zwischen ihren eigenen professionellen Ansprüchen an ihre Arbeit mit Sozialhilfebezügern auf der einen und den Wahrnehmungen und Forderungen der breiten Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Die Verantwortlichen der Sozialdienste, welche in der Regel ihre Tätigkeiten gegenüber der Bevölkerung darlegen müssen, sind dieser Gratwanderung besonders ausgesetzt. Nachdem Dorotee Guggisberg aus Sicht der SKOS die aktuellen Tendenzen der Sozialhilfe absteckt, beschreibt Brigitte Hunziker aus Sicht des Berufsverbandes avenir social die Zwickmühle, die die Rolle der Sozialarbeitenden in der Sozialhilfe prägt. In den weiteren Beiträgen analysieren Forscher/innen die Situation verschiedener Klientengruppen der Sozialhilfe. Dieter Haller analysiert dabei die Situation der von einer Mehrfachproblematik belasteten Personen und zieht daraus notwendige Konsequenzen für die Sozialarbeit. Insgesamt wird deutlich, welch unterschiedliche Anforderungen die jeweiligen Gruppen an die Sozialarbeitenden stellen bzw. welch ausdifferenziertes Instrumentarium der Professionellen diese komplexe Ausgangslage erfordert.

Schliesslich wird am Beispiel des Passage-Modells der Stadt Winterthur die Gratwanderung zwischen Inklusion und Exklusion verdeutlicht, wenn Ernst Schedler, Leiter des Sozialdienstes in Winterthur, und der Soziologe Kurt Wyss ihre sehr unterschiedlichen Positionen zur obligatorischen einmonatigen „Arbeitsgegenleistung als Voraussetzung für den Bezug von Sozialhilfe“ darlegen. Die damit eingeleitete Debatte zu Sinn oder Unsinn von Zwang bzw. Verpflichtung zu einer Gegenleistung in der Sozialhilfe ist eine Einladung an alle Leser/innen, diese wichtige Diskussion (wieder) aufzunehmen. Dies umso mehr, als nach der Stadt Winterthur nun auch die drei grössten Deutschschweizer Städte ein ähnliches Modell in die Praxis umgesetzt haben. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und somit auf einen offenen Diskurs um eine der zentralen Fragen der Sozialen Arbeit.

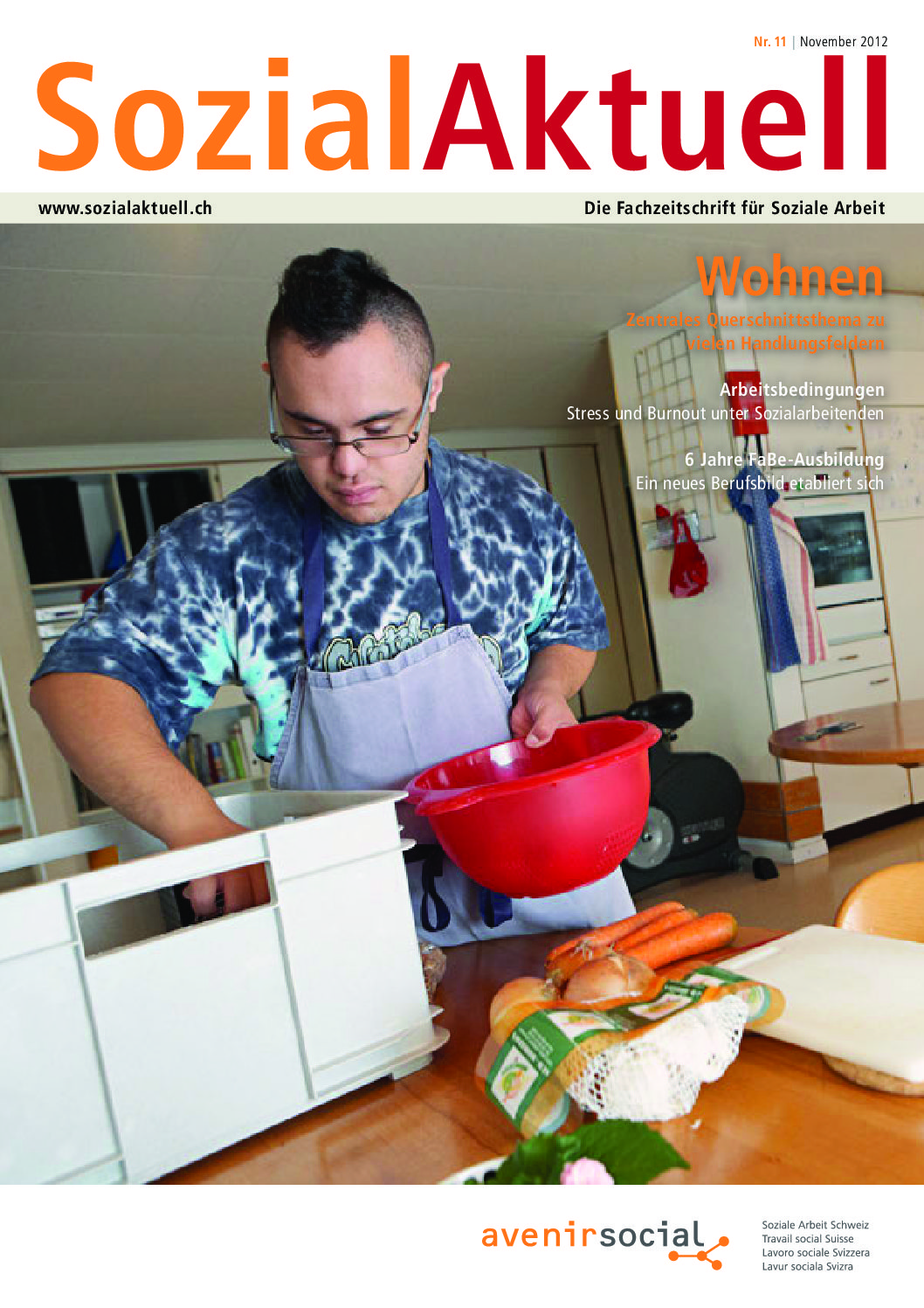

Wohnen

Wohnen

Soziales Wohnen

heutzutage sind wir alle angehalten, unsere Kompetenzen ständig weiter zu entwickeln. Wir möchten Sie deshalb einladen, sich mit einigen zentralen Fragen bezüglich Kompetenzen und Lebenspraxis auseinanderzusetzen: Wie ist Ihr Kontakt zur Nachbarschaft? Stellen Sie den Müll zur richtigen Zeit auf die Strasse (vor allem nicht zu früh)? Bezahlen Sie die Miete regelmässig und rechtzeitig? Haben Sie den Rasen gemäht?

Gewohnt, uns mit Selbst- und Kommunikationskompetenzen, zu beschäftigen, nehmen wir vielleicht die Frage nach Rasenmäher und Kehrichtmarken nicht so ernst. Über Wohnen redet man nicht, das tut man einfach. Wer aber auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in guter Gegend ist oder unter Strassenlärm oder aufdringlichen Nachbarn leidet, sieht das schnell einmal nicht mehr so salopp. Da wird Wohnen zum Thema.

Für einen Grossteil unserer KlientInnen dreht sich sehr viel, manchmal fast alles, um das Wohnen. Sie wohnen an einem Wohnort namens Wohnheim oder betreutes Wohnen, andere werden unsere KlientInnen, weil sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können oder weil sie fern von hier Wohnung und alles hinter sich lassen mussten. Andere MitbürgerInnen haben das Wohnen in langen Jahren der Haft verlernt oder werden „Wohnungslose“ genannt – fast eine Garantie, einmal mit VertreterInnen der Sozialen Arbeit in Berührung zu kommen.

Es ist deutlich: Ein „Wohnheft“ – das erste, seit es SozialAktuell gibt – macht Sinn. Die Texte ermöglichen einen Einblick in Fragen und Probleme, die sich zum Thema Wohnen stellen: für die Direktbetroffenen, für die unmittelbar Begleitenden und aus grösserer Distanz. Darüber hinaus geben sie uns Hinweise auf bereits erprobte und auf kommende Lösungen.

Martin Waser, der Vorsteher des Zürcher Sozialdepartementes, und Christoph Mattes erörtern das Thema aus einer gesamtgesellschaftlichen bzw. politischen Perspektive. Ulrich Otto und Silvia Beck bringen uns in ihrem Text den Ansatz des generationenübergreifenden Wohnens näher. Mehrere Beiträge befassen sich mit zwei wesentlichen Fragen zum stationären Wohnen, nämlich der Lebensqualität von KlientInnen und den Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen. Diese Beiträge werden durch eine Reportage von Simone Moser aus der Notschlafstelle in Thun ergänzt. Schliesslich seien auch der Text von Jeanine Wirz von der Asylorganisation Zürich und das Interview mit Annalis Dürr von der Stiftung Domicil erwähnt: sie erlauben einen Einblick in den alltäglichen „Nahkampf“ rund um das Wohnen.