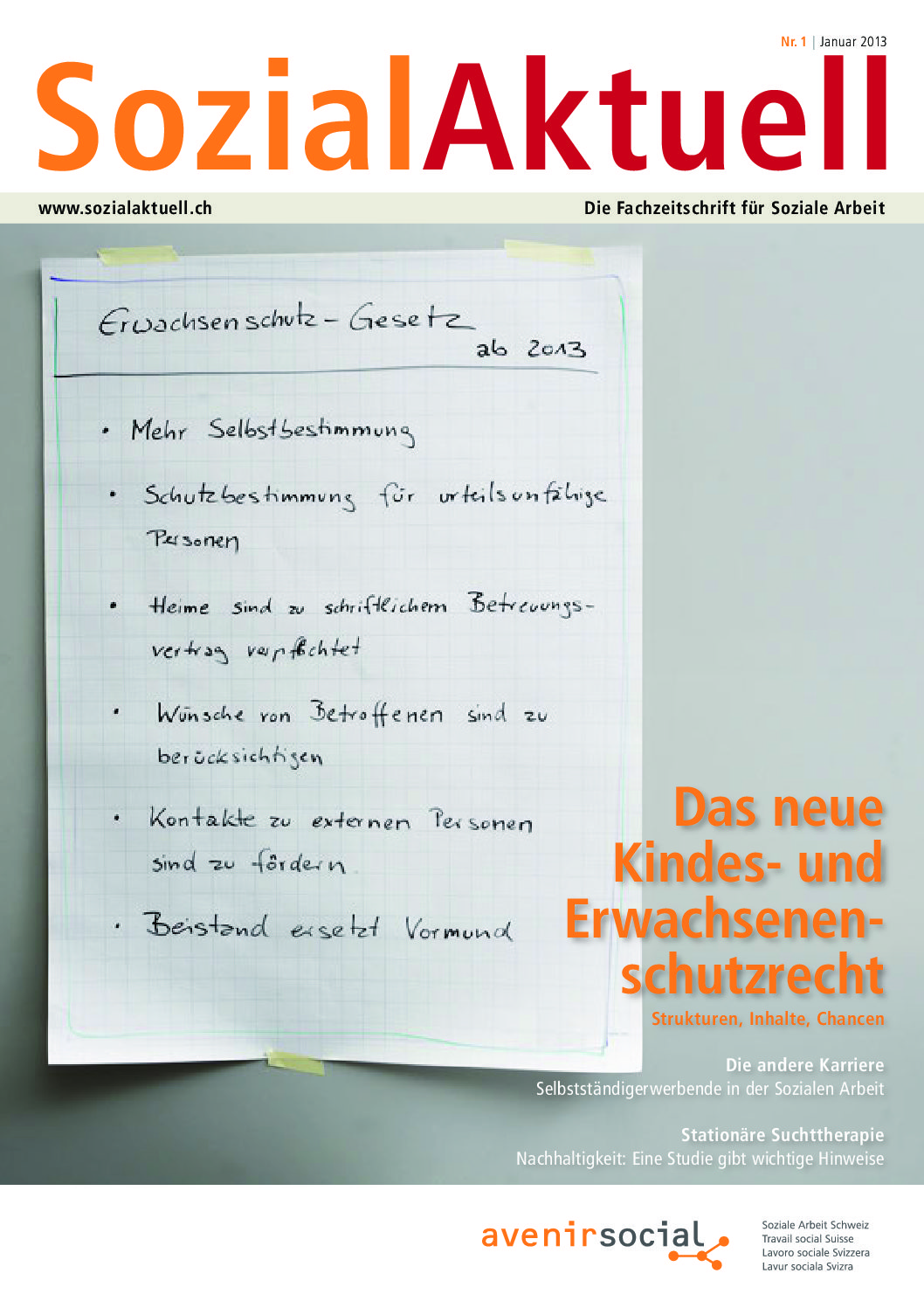

Neues Kinder- und Erwachsenenschutzrecht

Neues Kinder- und Erwachsenenschutzrecht

Mit dem Jahr 2013 ist eine der umfassendsten Gesetzesrevisionen der letzten Jahrzehnte in Kraft getreten, die direkte Auswirkungen auf die Soziale Arbeit hat: Das Vormundschaftsrecht aus dem Jahr 1912 wurde am 1. Januar durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht abgelöst. Die Revision dauerte mindestens 20 Jahre. Wird endlich gut, was lange währte?

Da einzelne Kantone lange nicht wussten, wie sie die neuen Bestimmungen umsetzen sollen, waren Verantwortliche und Fachpersonen in den letzten Monaten intensiv bis hektisch damit beschäftigt, die Implementierung vorzubereiten. Die neuen gesetzlichen Grundlagen und die neuen Abkürzungen KESG und KESB sind einigermassen bekannt; hingegen wissen wir nicht, wie die Umstellung gelingt und ob das neue Recht den hohen Erwartungen genügen wird. Für uns Anlass genug, das erste Heft im 2013 dieser Thematik und den daraus entstehenden Herausforderungen zu widmen.

Nebst einem Überblick über die Umsetzungen in den Kantonen finden Sie auf den folgenden Seiten eine Reihe von Beiträgen, die sich mit den wichtigsten mit dem neuen Recht verbundenen Änderungen befassen. Neue Instrumente werden vorgestellt, fachliche Herausforderungen thematisiert und mögliche Auswirkungen in verschiedenen Bereichen des Sozialwesens und für die Betroffenen diskutiert.

Uns beschäftigte bei der Konzeptionierung dieses Schwerpunkts auch die Frage, wie sich das neue Recht auf die Soziale Arbeit, auf Profession und Praxis, Berufsbild und -identität auswirken wird. Wir suchten in berufspolitisch engagierten Kreisen deshalb nach einem Autor, einer Autorin aus Profession und Disziplin für einen kritischen Beitrag zu dieser Perspektive. Empfohlen wurde uns schliesslich: eine Juristin … Der geplante Beitrag entfiel.Ein Menetekel für die Soziale Arbeit? Wir sind jedenfalls dazu angehalten, die weitere Entwicklung kritisch zu verfolgen. Einzelne AutorInnen aus verschiedenenDisziplinen haben damit glücklicherweise schon begonnen.

Soziale Arbeit im Wahljahr

Verschuldung: Wenn das Geld fehlt

Hierarchien

Lebensqualität

Lebensqualität

Was ist eigentlich Lebensqualität? Bei der Lebensqualität nimmt der Mensch sich selbst in den Fokus. Als die Selbstwahrnehmung seiner Stellung im Leben, im Kontext der Kultur und des Wertesystems, in welchem er lebt, und in Relation zu seinen Zielen, Erwartungen, Standards und Sorgen. So definiert es die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eine etwas sperrige Definition. Ein Kalenderspruch besagt: «Man soll dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.» Ein Zuspruch zu mehr Qualität statt Quantität im Leben. Was bedeutet also dieser weit abgesteckte Begriff der Lebensqualität? Wie findet er in der Sozialen Arbeit Eingang?

Als Einstieg in diesen Schwerpunkt gehen Kai Schudel und André Zdunek in ihrer Diskussion der Frage nach, was Lebensqualität mit Glück zu tun hat und wo in diesem Zusammenhang die sozialwissenschaftlichen, philosophischen und professionellen Bezüge zu verorten sind. Aufgegriffen werden bereits hier die Themen der darauf folgenden Beiträge. Für viele ist das Wohnen ein bedeutender Aspekt der Lebensqualität: das Haus im Grünen, die moderne Stadtwohnung. Aber wie steht es um die Lebensqualität von Menschen, welche in einer Hochhaussiedlung aufwachsen?

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat Einfluss auf die Lebensqualität. Betreuungseinrichtungen wie die Tagesschule spielen dabei eine zunehmend bedeutende Rolle. Wie beurteilen die Kinder ihren Aufenthalt in der Tagesschule?

Auch sexuelle Gesundheit leistet einen entscheidenden Beitrag zu Lebensqualität. Exemplarisch zeigt Katrin Lukas auf, welche Rolle der Sozialen Arbeit hierbei zukommt.

Wie vielschichtig das Thema ist, zeigt sich beim Beitrag von Sophie Zwahlen und beim Erfahrungsbericht mit Silvia Wanzenried. Sie nehmen sich der Themen Lebensqualität im Strafvollzug und des schwierigen Verhältnisses von Kaufsucht und Lebensqualität an. Lisa Christ nimmt Sie schliesslich mit auf eine Reise mit dem Rucksack und stellt sich die Frage, ob Lebensqualität vielleicht einfach bedeutet, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Mit dieser Frage entlassen wir Sie in dieses Heft und wünschen Ihnen eine spannende Auseinandersetzung.

Sozialstaat, wohin?

Sozialstaat, wohin?

Sozialstaat – wohin? So lautet der Titel dieses Heftes, der nicht von ungefähr kommt. Im Wahljahr 2019 werden wichtige Weichenstellungen vorgenommen: So stimmt der Kanton Bern im Mai über die «Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe» ab, welches den Grundbedarf um acht Prozent kürzen will. Hasim Sancar beschreibt auf Seite 24 die Auswirkungen der Berner Sparpolitik und plädiert für den Volksvorschlag «Für eine wirksame Sozialhilfe». Wer nach dem «Wohin» fragt, blickt mit Vorteil auch aufs «Woher». Sonja Matter schaut in ihrem Beitrag historisch weit zurück und zeigt auf, wie der Ausbau des Sozialstaates im 20. Jahrhundert schrittweise Zwangsfürsorge und systematische Grundrechtsverletzungen durch soziale Rechte und soziale Sicherheit ersetzte. Und Bettina Seebeck erklärt in einem kurzen Rückblick, wie sich die Empfehlungen der SKOS zum Grundbedarf seit 1998 verändert haben.

Eine Reihe von AutorInnen präsentiert in der Folge Blitzlichter aufs «Jetzt». Isabelle Bohrer diskutiert in ihrem Text die konkreten Auswirkungen von Einsparungen in der Sozialhilfe, welche auf Seiten der SozialhilfeempfängerInnen die Menschenwürde gefährden und auf Seiten der Sozialarbeitenden das Potenzial zu Willkür beinhalten. Ursula Christen, die den vorliegenden Schwerpunkt mitverantwortet, befürchtet in ihrem Text, dass die mittlerweile allgegenwärtige Missbrauchsdebatte die Errungenschaften des Sozial- und Rechtsstaats zersetzt, indem sie arme Menschen zu potenziell Kriminellen macht und die übrige Bevölkerung zu deren VerfolgerInnen. Stefanie Kurt erörtert die unterschiedliche Höhe der Sozialhilfeleistungen im Asylbereich je nach unterschiedlichem Aufenthaltsstatus und weist auf das Paradox hin, dass bei immer weniger Mitteln zur gesellschaftlichen Teilhabe der Integrationsdruck steigt. Gespart wird auch bei der Kinderspitex, wie der Artikel von Thomas Engeli zeigt. Er beleuchtet darin die stossende Tatsache, dass Leistungen für kranke/behinderte Kinder gekürzt werden, obwohl die gesetzlichen Bestimmungen diese Kürzungen nicht vorsehen.

Wie reagieren? Katharina PreliczHuber geht in ihrem Beitrag der Frage nach, was die Soziale Arbeit den Angriffen auf den Sozialstaat entgegnen kann. Sie hat konkrete Tipps, wie Sozialarbeitende mit ihrem kraftvollen Engagement wirksame Beiträge zu einer sozialen und solidarischen Gesellschaft leisten können. Miryam Eser Davolio, Rahel Strohmeier Navarro Smith und Milena Gehrig stellen eine Studie vor, gemäss welcher Fallkosten und Sozialausgaben sinken, wenn Sozialarbeitende weniger Fälle bearbeiten, und sie plädieren für eine Soziale Arbeit, die sich angesichts des anhaltenden Spardrucks mit unablässiger Kommunikation stichhaltiger und wissenschaftlich abgesicherter Argumente neu positioniert. Es gibt auch Ideen, wie der Sozialstaat, die Wirtschaft und das Zusammenleben grundlegend neu gestaltet werden könnten. Martin Müller hat zusammen mit Armin Eberli, ebenfalls mitverantwortlich für diese Ausgabe, den Mitbegründer der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung Christian Felber zum Gespräch getroffen. All dies zeigt, dass die Soziale Arbeit gerade auch in schwierigen Zeiten und mit politischem und ökonomischem Gegenwind für ihre Anliegen einstehen und sich für sozial Schwache einsetzen muss. Sie leistet damit einen ganz wesentlichen Beitrag zum sozialen Frieden.

Intersektionalität

Intersektionalität

Die Soziale Arbeit engagiert sich für die Integration und Teilhabe von Menschen, die unterschiedlich von Diskriminierung und, damit verbunden, von Exklusion betroffen sind. Die Realität zeigt, dass Diskriminierung und Ausschluss aus der Gesellschaft sich nicht auf eine einzige Ursache oder ein einziges Merkmal reduzieren lassen. Das Konzept der Intersektionalität geht dem Zusammenspiel von vielfältigen Diskriminierungen, sogenannten Mehrfachdiskriminierungen, auf den Grund und rückt dabei die sich gegenseitig verstärkenden bzw. kompensierenden Wirkungen ins Zentrum ihrer Analysen und Interventionen.

Nicht in jedem Fall ist das Zusammentreffen mehrerer Merkmale und ihrer potenzierten Wirkung sicht- und erkennbar. Umso wichtiger ist es, dass wir dafür sensibilisiert sind, um solchen Situationen professionell begegnen zu können. Dabei ist immer auch eine grosse Portion Selbstreflexion gefragt.

Sicher haben Sie, liebe Leser*innen, auch schon Situationen erlebt, bei denen Sie in der Rückschau realisiert haben, dass auch Sie über blinde Flecken verfügen und dabei in einzelnen Situationen Klischees bedient haben. Das ist einer der Gründe, weshalb wir uns entschieden haben, ein Heft zu Intersektionalität zu erarbeiten. Mit diesem möchten wir die Möglichkeit bieten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die eigene Wahrnehmung diesbezüglich zu schärfen und das eigene professionelle Handeln entsprechend weiterzuentwickeln.

Peter Streckeisen und Susanne Nef bieten in unserem Schwerpunkt einen spannenden Ein- und Überblick zu Intersektionalität: Ihnen beiden danken wir an dieser Stelle ganz herzlich für ihre wertvollen Anregungen zum Aufbau dieses Themenhefts. In drei Beiträgen wird das Konzept der Intersektionalität konkretisiert: In einem Gespräch mit zwei Frauen aus der Sozialen Arbeit schauen wir dies etwas näher am Berufsalltag an. Lisa Tschumi greift ein zentrales Thema der Intersektionalität auf – die Critical Whiteness. Implikationen für Handeln, Haltung und Reflexion Sozialer Arbeit beschreibt Thomas Eppenstein.

Weitere Beiträge beleuchten das Konzept der Intersektionalität mit Bezug auf die Ausbildung. So bieten Maritza Le Breton und Martin Böhnel einen Einblick in die Rahmenbedingungen und Konsequenzen von Internationalisierungsprozessen an Fachhochschulen unter besonderer Berücksichtigung der Ungleichheitskategorien Migration und Geschlecht von und deren Wechselwirkung. Kerstin Bronner, Ver fasserin eines Lehrbuchs zu Intersektionalität, berichtet von den Gesprächen, die sie in diesem Zusammenhang mit Teams in Praxiseinrichtungen geführt hat. Isabelle Ihring und Bianca Bassler wiederum bringen die intersektionale Perspektive am Beispiel der Kinderund Jugendhilfe in der Schule näher.

Abgerundet wird das Schwerpunktthema durch den Beitrag von Kathrin Schrader, welche die Bedeutung des betroffenenkontrollierten Ansatzes beleuchtet, sowie durch den Text von Stefanie Duttweiler, in dem Überlegungen zur intersektionalen Jugendarbeit präsentiert werden.

Körperliche Behinderung

Körperliche Behinderung

Die gängigen Modelle zur Definition und Klassifizierung von Behinderungen beschreiben diese als Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungsund umweltbedingten Barrieren (UNBehindertenrechtskonvention BRK) beziehungsweise schildern den funktionalen Gesundheitszustand, die Behinderung, die soziale Beeinträchtigung sowie die relevanten Umweltfaktoren von Menschen (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF).

SozialAktuell legt in diesem Heft den Fokus auf Körperund Sinnesbehinderung. Ein Rückfall ins längst überwunden geglaubte «medizinische Modell», welches Behinderung primär als individuelles gesundheitliches Problem betrachtet? Keinesfalls! Das sogenannte «soziale Modell», welches Behinderung als eine kollektive Herausforderung für die Gesellschaft versteht, ist gerade für die Soziale Arbeit wertvoll, da es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ins Zentrum stellt. Die Definitionen und Klassifizierungen von BRK und ICF sind richtig und wichtig. Sie eignen sich jedoch kaum als Grundlage für eine individuelle Hilfeund Entwicklungsplanung.

Selbstverständlich handelt es sich bei Menschen mit körperlicher Behinderung nicht um eine homogene Gruppe. Die Vielfalt ist auch bei körperlichen Behinderungen kaum zu überblicken, die Grenzen zu chronischen Krankheiten oder anderen Formen der Einschränkung sind teilweise fliessend. Ich hoffe jedoch, dass die im vorliegenden Schwerpunkt vorgenommene thematische Beschränkung auf körperliche Behinderung zu einer inhaltlichen Fokussierung führt, welche im Diskurs der Sozialen Arbeit – so mein empirisch allerdings nicht abgestützter Eindruck – sonst eher zu kurz kommt.

Beiträge zu Barrieren bei körperlicher Behinderung beschränken sich oftmals auf die Themen öffentlicher Verkehr oder Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Zweifellos zentrale Themen, welche der Vielfalt der Herausforderungen im Alltag von Menschen mit körperlichen Behinderungen und Sinnesbeeinträchtigungen jedoch nicht gerecht werden. Auch 17 Jahre nach Einführung des Behindertengleichstellungsgesetzes und fast fünf Jahre nach Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention werden Menschen mit körperlicher Behinderung in ihrem Alltag permanent mit Schwellen im übertragenen und eigentlichen Sinne des Wortes konfrontiert.

Die Schweiz – man verzeihe mir in diesem Zusammenhang die Metapher – hinkt gerade bei der Gleichstellung von Menschen mit körperlicher Behinderung hinterher. Dies hat auch historische Gründe. Während in den Nachbarsländern zwei Weltkriege dazu geführt haben, dass Menschen im Rollstuhl, an Krücken oder mit Blindenstock zum Strassenbild gehörten, blieb der Mensch mit sichtbarer Behinderung in der Schweiz des 20. Jahrhunderts eine Ausnahme. Dies hat Auswirkungen bis heute: Während beispielsweise Länder wie Grossbritannien oder Deutschland, die eine grosse Zahl von Kriegsversehrten zählten, Betriebe verpflichteten, diese einzustellen, sind Menschen mit Behinderung in der Schweiz nach wie vor auf den guten Willen, das Engagement und die Flexibilität von einzelnen Arbeitgebern angewiesen, um eine Stelle im freien Arbeitsmarkt zu erhalten.

Umso bemerkenswerter sind die Leistungen von Direktbetroffenen, die seit Jahren ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben einfordern, erkämpfen und umsetzen. Auf den folgenden Seiten kommen denn auch neben Fachpersonen aus Organisationen, die sich für einen barrierefreien Alltag engagieren, vor allem Autorinnen und Autoren mit Beeinträchtigungen zu Wort, die engagiert und persönlich Einblick geben in ihre Aktivitäten und Projekte.

Niederschwelligkeit

Niederschwelligkeit

«Komm, wir machen einen Schwerpunkt zum Thema Niederschwelligkeit», haben wir gedacht. «Das ist ein gängiger Begriff in der Sozialen Arbeit», haben wir gedacht. «Da haben viele was dazu zu sagen», haben wir gedacht.

Ja, die Arbeit am Schwerpunkt Niederschwelligkeit war für uns alles andere als niederschwellig. Der Begriff wurde nicht ver standen, unsere Ideen waren zu hochschwellig. So wollten wir unter anderem von einem Dienstleister des öffentlichen Verkehrs wissen, wie Niederschwelligkeit im öffentlichen Verkehr umge setzt wird, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie der Begriff in diesem Kontext verstanden wird. Nach längerer Stille wurde uns auf unsere erneute Nachfrage mitgeteilt, dass man die Anfrage nicht verstanden und diese deshalb auch nicht beantwortet habe.

Umso erfreuter sind wir, dass wir Ihnen nun eine Nummer vorlegen können, in der Professionelle der Sozialen Arbeit den Begriff füllen und niederschwellige Angebote vorgestellt werden. Von den Angeboten der Gassenarbeit des Vereins Schwarzer Peter in Basel bis hin zu denjenigen des Luzerner Sinfonieorchesters reicht das weite Feld. Zudem werfen Fachpersonen aus anderen Berufs feldern einen Blick auf den Begriff sowie die Soziale Arbeit. Mit dem spannenden Ergebnis, dass die Soziale Arbeit die Augen vor den Entwicklungen der Digitalisierung nicht verschliessen kann, sondern sich aktiv damit auseinandersetzen und sich deren Neu erungen zunutze machen sollte. Im Beitrag von Thomas Brunner erfahren Sie, wie ein solch neuartiges Angebot aussehen kann. Wir erhoffen uns mit diesem Schwerpunkt, dem häufig gebrauchten Begriff etwas mehr Konturen zu geben und Sie als Lesende anzuregen, weiterzudenken. Ganz niederschwellig natürlich. Wir wünschen eine gute Lektüre.

Psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen

Bestimmt kennen Sie jemanden mit einer psychischen Erkrankung – falls Sie nicht sogar selbst betroffen sind. Das Risiko, einmal im Leben an einer psychischen Störung zu erkranken, beträgt 48 Prozent, erklärt die Psychologin Astrid Mattig. Vielleicht kommt Ihnen eines der anonymisierten Fallbeispiele bekannt vor, von de- nen Hugo Laager aus der Berufserfahrung eines Sozialarbeiters in einer psychiatrischen Klinik berichtet. Mag sein, dass Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem psychisch beeinträchtigten Menschen teilen – Niklas Baer beschäftigt sich mit den Folgen psychischer Störungen auf die Arbeitswelt und mit den Erfolgen und Miss- erfolgen der jüngsten IV-Revisionen.

Vielleicht wissen Sie aber auch von niemandem, dass er oder sie psychisch erkrankt ist. Noch immer ist es ein Tabu, darüber zu sprechen, zu sehr haftet den Störungen heute noch der Glaube an Chronizität und Unheilbarkeit an, schreibt Uwe Bening und zeigt, wie der Recovery-Ansatz den Teufelskreis durchbrechen kann. Besonders belastend ist die Situation psychisch kranker Mütter. Renate Gutmann analysiert in ihrer Studie, welche besonderen Herausforderungen sich hier stellen und welche Art von Unterstützung sinnvoll ist. Unser historischer Streifzug legt dar, wie psychi- sche Krankheiten früher wahrgenommen und behandelt wurden – das Erbe dieser Geschichte voller Exorzismus, Tötung und Menschenversuchen prägt bis heute Ängste und Vorurteile gegenüber Aufenthalten in einer psychiatrischen Klinik.

Katrin Gehring, Matthias Jäger und Anastasia Theodoridou zeigen auf, welche ethischen Dilemmata fürsorgerische Unterbringungen aufwerfen und wie diese mit einer Patientenverfügung abgemildert werden können. Dass akute Selbstgefährdung einerseits ein Grund für eine Zwangseinweisung in eine Psychiatrie darstellen kann und andererseits das Bundesgericht in einem Leitsatzentscheid festgehalten hat, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch psychisch kranke Menschen Sterbehilfe in Anspruch nehmen können, legt uns Melanie Kuhn dar. Der Forschungsbericht des internationalen Verbandes der SozialpädagogInnen (AIEJI) verdeut- licht zudem, wie wichtig die Wahrnehmung und die Benennung psychischer Beeinträchtigungen sind.

Wir haben uns für den Hefttitel «psychische Erkrankungen» ent- schieden, obwohl die einschlägigen Diagnosehandbücher in Anlehnung an den englischen Begriff «disorder» von «psychischen Störungen» sprechen. Wie sich Erkrankte, Gestörte oder Beein- trächtigte in unsere Gesellschaft integrieren, hängt von uns allen ab.

Was in diesem Heft fehlt, ist die Stimme der Betroffenen. Unser Aufruf bei Selbsthilfegruppen in der Schweiz führte leider nicht dazu, dass psychisch erkrankte Menschen uns ihre Erfahrungen mit Sozialarbeitenden schilderten. So reden wir in diesem Heft zwar über psychisch erkrankte Menschen, aber nicht mit ihnen.

Betreuung

Betreuung

Ist die stationäre Betreuung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen oder von Kindern und Jugendlichen ein Auslaufmodell aus dem 19. Jahrhundert? Oder sind Heime mit ihrem passgenauen Setting und ihrem spezialisierten Angebot auch im 21. Jahrhundert unverzichtbar? Mit diesem Spannungsfeld setzen sich die Autorinnen und Autoren dieses Schwerpunktes auseinander. Dabei wird der aktuelle Stand der Diskussion in der Schweiz dargestellt und Bezug auf Entwicklungen im Ausland genommen. Sowohl für das Festhalten an stationären Angeboten wie auch für die konsequente Förderung von alternativen ambulanten Angeboten gibt es gute Argumente. Schwarzweissmalerei ist fehl am Platz; was Not tut, ist eine vertiefte fachliche Auseinandersetzung. Diese muss zwingend zusammen mit den betroffenen Menschen geführt werden. Die Beiträge auf den folgenden Seiten sollen einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten und zu einem fachlichen und gesellschaftlichen Diskurs anregen. Es dünkt uns sehr wichtig, dass wir Professionellen der Sozialen Arbeit diesen aktiv einfordern.

Unbestritten ist, dass uns die UN-Behindertenrechtskonvention und die UN-Kinderrechtskonvention dazu verpflichten, die betroffenen Menschen mit Beeinträchtigungen sowie die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen, ihre Partizipation zu ermöglichen und mit ihnen an der Vision einer inklusiven Gesellschaft weiterzuarbeiten.

Stationär oder ambulant (oder etwas dazwischen)? Diese Diskussion soll also aufgrund der Bedürfnisse und Rechte der betroffenen Menschen geführt werden und darf nicht durch das Festhalten an bestehenden Strukturen oder den unsäglichen Sparwahn geprägt sein.

In diesem Sinne wünschen wir eine anregende und spannende Lektüre.

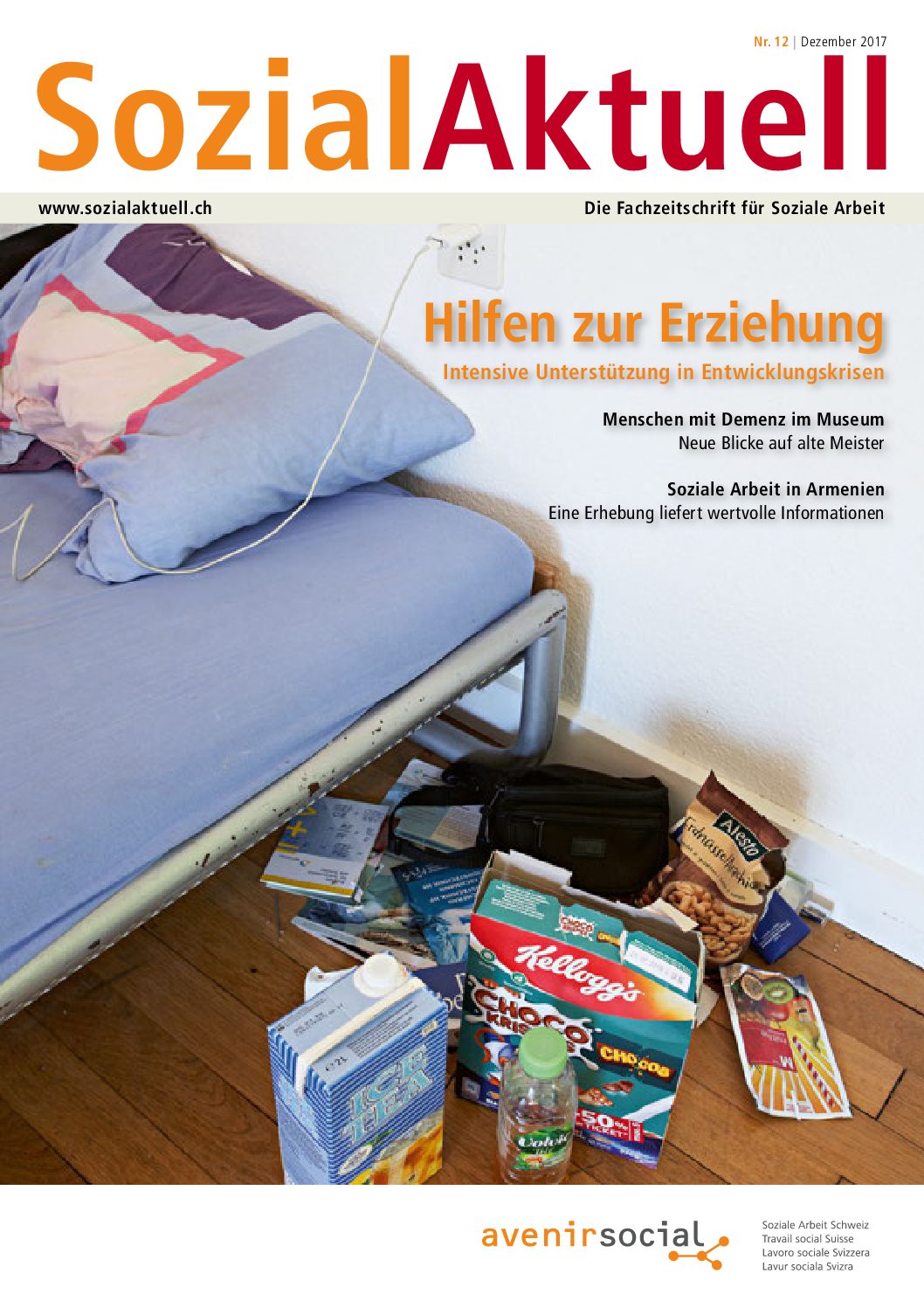

Hilfen zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung

Wenn eine angemessene Förderung und Erziehung nicht möglich ist, haben die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung. Dieser in der Schweiz relativ neu eingeführte Begriff umfasst die Angebotspalette der intensiven ambulanten und stationären Leistungen der Kinderund Jugendhilfe wie beispielsweise sozialpädagogische Familienbegleitung oder Heimerziehung.

Der Anteil der Jugendlichen mit einem Bedarf an Hilfen zur Erziehung ist klein. In dieser Gruppe gibt es nochmals einen kleinen Anteil an Jugendlichen, die auch das Helfersystem an seine Grenzen bringen. Auch wenn sich diese sogenannten «Systemsprenger » bezogen auf alle Jugendliche in der Schweiz numerisch im Promillebereich bewegen, binden sie einen Grossteil der Ressourcen in Fachdiensten, Kindesschutzbehörden und Heimen und bringen teilweise auch erfahrene Fachleute an den Rand der Verzweiflung und Erschöpfung.

Wie kommt es zu diesen schweren Krisen im Jugendalter? Während die Kinder- und Jugendpsychiatrie den einzelnen Jugendlichen in den Blick nimmt und beispielsweise eine Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert, legt die Soziale Arbeit den Fokus traditionell eher auf systemische und soziologische Ursachen. Einig ist man sich heutzutage aber weitgehend darin, dass eine erfolgreiche Betreuung und Behandlung dieser Jugendlichen nur in der Kooperation von Sozialer Arbeit und Kinder- und Jugendpsychiatrie gelingen kann.

Obwohl die Begleitung und Betreuung von Jugendlichen in besonders schweren Lebenssituationen zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Sozialen Arbeit gehört, stehen Fachpersonen dafür wenig spezifische Werkzeuge zur Verfügung. In letzter Zeit sind zwar neue Instrumente im Bereich Kindesschutz entwickelt worden, diese fokussieren aber auf Kindeswohlgefährdungen wie Misshandlung oder Vernachlässigung durch die Eltern und sind bei schweren Verhaltensauffälligkeiten im Jugendalter nur bedingt anwendbar.

Ein Mangel herrscht auch bei den ambulanten und stationären Angeboten für «Systemsprenger». Die Schweiz verfügt zwar über eine grosse Auswahl an qualitativ gut arbeitenden Anbietern von Hilfen zur Erziehung, aber oft fehlt es an der Möglichkeit, für Jugendliche in besonders belasteten Situationen ein massgeschneidertes Angebot zu entwickeln. Seitdem «Carlos» und «Boris» über den medialen Boulevard gezerrt wurden, zögern vermehrt auch Behörden und Ämter, «Sondersettings» zu bewilligen beziehungsweise zu finanzieren.

In diesem Schwerpunkt finden sich neben Beiträgen, die mögliche Ursachen schwerer Krisen im Jugendalter beleuchten, eine Reihe von Artikeln, die Angebote für unterschiedliche Zielgruppen der Hilfen zur Erziehung vorstellen, nicht nur für junge Männer wie «Carlos». Denn Ziel aller Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe muss es sein, Krisen von Kindern, Jugendlichen und Familien rechtzeitig aufzufangen – bevor sie eskalieren und schliesslich Schlagzeilen machen.