Hochschulen und die Berufspraxis

Hochschulen und die Berufspraxis

„Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Berufspraxis“ – Ein bereicherndes und gegenseitig befruchtendes Vorhaben oder nur eine unter den Stichworten „praxisorientierte Aus- und Weiterbildung“ sowie „anwendungsorientierte Forschung“ gesetzlich verankerte bildungspolitische Maxime? Welche Erfahrungen haben Sie liebe Leserin, lieber Leser bislang mit dieser Zusammenarbeit gemacht? – Verschiedene Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus beiden Bereichen bestätigen uns, dass die Antworten fast so vielfältig sind wie die Zahl der darauf angesprochenen Personen. Unabhängig von der Zugehörigkeit des Bereiches bewegen sich die Antworten in allen Abstufungen auf einem Kontinuum zwischen „durchgängig negativen Erfahrungen“ und „durchgängig positiven Erfahrungen“. Die Thematik wird nicht nur kontrovers diskutiert, sondern viele von uns haben aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen im einen oder andern oder beiden Feldern auch einen emotionalen und persönlichen Bezug zum Thema. Mit diesem Heft möchten wir die Diskussion rund um die Zusammenarbeit zwischen den zwei Bereichen ins Rampenlicht stellen. Dabei werden erfolgreiche Formen und Beispiele dargestellt, kritisch gewürdigt und diskutiert. Der Hauptgrund für den gewählten Themenschwerpunkt liegt darin, dass wir – aufgrund vielfältiger Erfahrungen sowie der Kenntnis von Fachliteratur – überzeugt sind, dass gelungene Kooperation in jedem Fallefür alle Beteiligten einen Mehrwert darstellt. Erfolg stellt sich dann ein, wenn von allen Beteiligten zum einen Empathie, Wertschätzung und vollständige Kommunikation aufgebracht werden, zum andern ein klarer Aufgaben-, Ziel- und Fachbezug besteht. Inwiefern insbesondere bei der Kooperation zwischen Hochschule und Berufspraxis aufgrund von (Struktur-)Unterschieden ein professioneller Umgang mit „Differenz und Gleichwertigkeit“ erforderlich ist, werfen wir hier als offene Frage auf.

Eröffnet wird das Thema mit einem Ein- und Überblick in vielfältige Kooperationsformen zwischen Vertretenden unterschiedlicher Leistungsbereiche der Hochschulen und Expertinnen und Experten der Berufspraxis. Anschliessend folgen vier Beiträge, welche die Praxisausbildung im Bachelor-Studium zur Sozialen Arbeit unter die Lupe nehmen. Es folgen dann zwei Beiträge zur Kooperation zwischen Forschung und Berufspraxis. Abgerundet wird das Thema durch einen Beitrag zur Kooperation zwischen Dienstleistung und Berufspraxis. Wir wünschen Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser nun eine spannende Lektüre und viel Mut, Freude und eine Prise Glück und Vertrauen beim Kooperieren!

Kinderrechte

Kinderrechte

Wie gut es einer Gesellschaft geht, zeigt sich daran, wie gut es den Kindern geht. Die Kinderrechtskonvention wurde am 24. Februar 1997 durch die Schweiz, als einer der letzten Staaten, mit fünf Vorbehalten ratifiziert und trat am 26. März 1997 in Kraft.

Wie sieht es mit der Umsetzung der Kinderrechte in der Schweiz aus? Gefühlsmässig gehen wir davon aus, dass wir in der Schweiz im Bezug auf die Umsetzung der UN-KRK wenig Handlungsbedarf haben. Trifft dies wirklich zu? Was genau will die UNO-Kinderrechtskonvention erreichen? Und ist die UN-KRK schon in der Praxis der Sozialen Arbeit angekommen? Diesen und anderen Fragen möchten wir mit dem vorliegenden Schwerpunkt nachgehen.

In seinem Grundlagenartikel beschäftigt sich Michael Marugg, Geschäftsführer des Netzwerk Kinderrechte mit der Situation in der Schweiz und dem zweiten NGO Bericht zur Umsetzung der Kinderrechte in der Schweiz.

Mit Jean Zermatten war bis Ende Mai diesen Jahres ein Schweizer Präsident des UN-Kinderrechtsauschusses. Im Interview berichtet er von seiner Arbeit bei der UNO und schildert seine Sicht auf die Umsetzung der UN-KRK in der Schweiz.

Weiter werden Kinderrechte und Religion, das Thema Körperstrafen und die Kinderrechte im Zusammenhang mit Fremdplatzierungen thematisiert. Es wird das Projekt „Kinderfreundliches Dorf“ der Unicef vorgestellt.

Ein wesentliches Anliegen der Kinderrechtskonvention ist die Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen. Wir wollen aber nicht nur über die Partizipation schreiben, sondern den Kindern und Jugendlichen eine Plattform zur Partizipation bieten. So schreibt Jungreporterin Jessica Mitter zum Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.

Die Kinderrechtskonvention ist ein umfassendes und nicht immer ganz leicht zu lesendes Werk. Deshalb hat die Unicef die Inhalte der Konvention zu den zehn Grundrechten der Kinder zusammengefasst. Diese Grundrechte werden mittels der Bilder dokumentiert.

Soziale Arbeit im öffentlichen Raum

Soziale Arbeit im öffentlichen Raum

Über die Nutzung des öffentlichen Raums wird auf unterschiedlicher Ebene und mit unterschiedlichen Motiven debattiert. In Bern gingen rund 10’000 Jugendliche und junge Erwachsene in einer demonstrativen Party auf die Strasse. Zürich hat eine Jugendbewilligung eingeführt, mit welcher die bürokratischen Hürden für die Nutzung des öffentlichen Raums durch Jugendliche reduziert werden sollen. Für andere wiederum geht es beim Thema öffentlicher Raum um das Stadtbild und viele geniessen im Sommer auch einfach ihr Feierabendbier unter freiem Himmel und das damit vermittelte mediterrane Lebensgefühl.

Der öffentliche Raum wird von unterschiedlichen Menschen genutzt und somit ist es nur logisch, dass sich darunter auch AdressatInnen der Sozialen Arbeit befinden. Der öffentliche Raum kann aber auch als solches Gegenstand Sozialer Arbeit sein, um mittels neuer Methoden und Zugänge gesellschaftlichen Wandel zu begleiten. Umgekehrt sind die Angebote der offenen Jugend- wie auch Gassenarbeit schon lange entsprechend ausgerichtet. Dieser Schwerpunkt wagt den Versuch, diesen Angeboten aus unterschiedlichen Perspektiven zu begegnen.

Bei beiden handelt es sich um offene Angebote die sich an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Formen etabliert haben. Oftmals als Pionierangebote entwickelt und mit gesellschaftlicher Sprengkraft verknüpft, handelt es sich heute um etablierte Angebote der Sozialen Arbeit. Wie auch in anderen Fachbereichen wurde und wird noch immer um Professionalisierung und Qualitätsansprüche gerungen und eine eigene Identität hat sich herausgebildet.

Gassenarbeit und offene Jugendarbeit sind in Bewegung und bewegen ihr Umfeld. Während Jugendhäuser sich selbst vor noch nicht allzu langer Zeit fast als extraterritoriales Gebiet verstanden haben und die GassenarbeiterInnen in besetzten Häusern anzutreffen waren, so handelt es sich heute bei beidem um veritable Angebote der Sozialen Arbeit, wie auch die folgenden Texte verdeutlichen.

Die Soziale Arbeit und das Geld

Die Soziale Arbeit und das Geld

Wenn es um Geld und Soziale Arbeit geht, herrscht keine Einigkeit, sondern es ist für viel Diskussionsstoff gesorgt. Die Beiträge im Schwerpunkt dieser Ausgabe verstehen sich als Einladung, in diese wichtige Diskussion einzusteigen.

Dass die Soziale Arbeit nicht gratis ist, darüber sind sich alle einig. In stationären Einrichtungen (ohne Pflegeheime) werden mehr als 50’000 Menschen betreut, das kostet die Schweiz gemäss statistischem Jahrbuch im Jahr 2013 rund 2.6 Milliarden Franken. Im ausserstationären Bereich der Sozialen Arbeit arbeiten nach den neuesten Zahlen rund 73’300 Personen: Das sind gut doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Ist das nun viel? Oder eher wenig? Was ist die Schweiz bereit, für soziale Dienstleistungen zu bezahlen?

Wer zahlt, befiehlt, heisst es so schön. Auch die Texte im Schwerpunktteil nehmen zu dieser Behauptung verschiedene Positionen ein. Für die Soziale Arbeit ist es eine zentrale Frage, wer die Inhalte und die Prozesse im Praxisalltag bestimmt, sei dies der Staat oder sei es die Profession selbst. In der Ostschweiz sind zum Beispiel aktuell viele in Einrichtungen für Behinderte Erwachsene sozial Tätige aufgrund der Einführung des Individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) mit dieser Frage konfrontiert. Die beiden Beiträge in diesem Heft verstehen sich denn auch durchaus als Einmischung in die Arbeit mit IBB.

Soziale Arbeit ist Arbeit für das Gemeinwohl. Für ihre Finanzierung können aber auch andere Akteure als der Staat besorgt sein. Der Begriff „Soziale Investition“ steht für eine theoretische Konzeption dieses Sachverhalts – der Begriff „Erbschaftsfundraising“ für eine praktische Anwendung dessen. Die Texte zu diesen Begriffen fügen der Diskussion über die Soziale Arbeit und über das Geld mit der privaten Finanzierung einen weiteren Aspekt hinzu.

Nicht alles was finanzierbar ist, macht auch Sinn. Aber manches, das nicht finanziert wird, könnte Sinn machen. In diesem Sinn: viel Vergnügen bei der Lektüre.

Aussenperspektiven auf die Soziale Arbeit

Aussenperspektiven auf die Soziale Arbeit

Selten ist ein Berufsfeld so breit und interdisziplinär ausgerichtet wie die Soziale Arbeit. Überall ist Kooperation mit anderen Disziplinen notwendig, und immer wieder stellt sich im praktischen Alltag die Frage, wer wem was zu sagen hat, wer von wem was braucht, wer was mit welcher Legitimation fordert, wer was nimmt, und wer was gibt.

„Gestützt auf Art. 16 des Berufskodex sind Professionelle der Sozialen Arbeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit verpflichtet“, so Diana Wider in ihrem Einführungsartikel zum Themenschwerpunkt. Sie erklärt die Unterschiede zwischen Trans-, Inter- und Multidisziplinarität und zeigt auf, welche Faktoren dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit gut gelingt.

Das Thema ist hochaktuell. Innerhalb der Wissenschaft der Sozialen Arbeit wird vielfältig dazu geforscht. Wir machen auf die Studie von Anne Birk und Urs Kägi zur innerorganisationalen Kooperation in der Sozialen Arbeit und auf jene von Brigitte Müller aufmerksam, die in einer Onlinebefragung die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen in der Arbeit mit Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil untersuchte.

Vorwiegend aber gehört der Raum hier für einmal den anderen: Unseren Partnern, mit denen wir täglich mehr oder weniger gelingend kooperieren. Wir versuchen mit dieser Nummer, die Aussenperspektive einzufangen, den Blick jener, mit denen wir interdisziplinär zusammenarbeiten, auf uns.

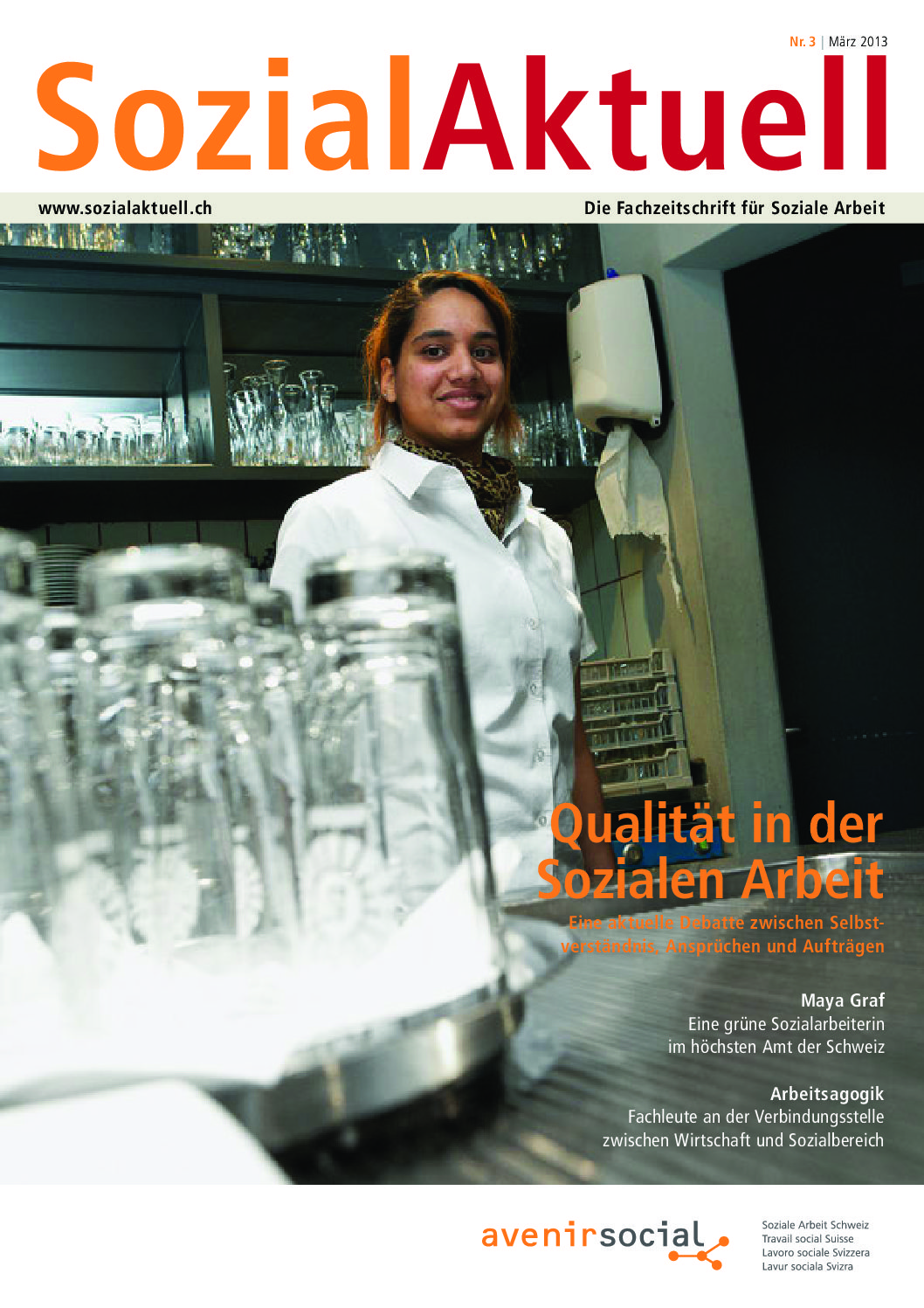

Qualität in der Sozialen Arbeit

Qualität in der Sozialen Arbeit

Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe ist aus verschiedenen Gründen längst überfällig. Der Handlungsbedarf zur Entwicklung professionseigener Herangehensweisen zur Prüfung der Qualität in der Sozialen Arbeit, der aus der Praxis, der Disziplin und Politik begründet eingefordert wird, istunbestritten. Die internationalen Dokumente gehen davon aus, dass Soziale Arbeit genügend klar umrissene Ziele und eigene Kriterien für die Begründung und Rechtfertigung der Qualität ihrer Handlungen und Verfahrensweisen hat. Der Berufskodex formuliert daraus ableitend folgende pflichtethische Normen in Bezug auf die Qualität an die Adresse der Professionellen: „Die Professionellen der Sozialen Arbeit unterziehen ihr methodisches Handeln einer steten fachlichen und moralischen Qualitätskontrolle“ (BK 10.5) und „Die Professionellen der Sozialen Arbeit setzen sich […]innerhalb ihrer Organisation für die stete Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität ihrer Organisation ein“ (BK13.3).AvenirSocial organisierte letzten November eine nationale Tagung und ging der Frage nach „Was ist gute Soziale Arbeit? Qualität aus verschiedenen Perspektiven“. Die Beiträge dieser Ausgabe nehmen das Thema nochmals auf und gehen auf Spurensuche.

Der Themenschwerpunkt beginnt mit einer Übersicht der Qualitätsdebatte. Danach folgen Beiträge der HauptreferentInnen der Tagung, die den wissenschaftlichen, praxisorientierten und politischen Kontext diskutieren. Die Hauptaussagen aus den arbeitsfeldspezifischen Workshops der Tagung begleiten diesen Schwerpunkt blitzlichtartig. Weitere Beiträge widmen sich den qualitativen Instrumenten von Qualität und derNotwendigkeit der Anwendung in der Praxis sowie der konkreten Wahrnehmung und Umsetzung der Qualitätssicherung in der Praxis. AvenirSocial, stellt in diesem Schwerpunkt die zentrale Frage, was der Verband künftig zur Definition von Qualitätsstandards unternimmt.

Konsum und Schulden

Konsum und Schulden

Konsum und Schulden zu einem Thema zu verbinden, wirkt auf den ersten Blick sehr ambivalent. Wir decken unseren täglichen Bedarf an Nahrung und Dienstleistungen über Konsum. Dabei konsumieren wir nicht nur die Produkte als solche, sondern nehmen über Konsum Teil an einer differenzierten Welt voller Rituale und Symbole.

Konsum ist kultureller Bestandteil unseres Zusammenlebens, geleitet von Abwechslung, Freude und Erlebnissen. Schulden dagegen zeigen uns auf, dass die finanziellen Mittel begrenzt sind und dass in dieser grenzenlosen Konsumwelt sehr wohl Grenzen gezogen werden, entweder durch Armut und Ausgrenzung oder durch Kreditwürdigkeit und das Vertrauen, das der Verleiher von Geld seinem Schuldner entgegenbringt – oder eben entzieht.

Lange Zeit wurde daran geglaubt dass Überschuldung etwas sei, was nur einzelne Personen oder im schlimmsten Fall Unternehmen treffen könne. Die letzten Jahre der Finanzkrise zeigten uns jedoch, dass es sehr wohl auch darum geht, Banken und ganze Staaten von der Überschuldung zu schützen. Auch hier geht es um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und um das Vertrauen, das Banken ebenso wie Staaten brauchen, um ihre Liquidität zu sichern.

In diesem Themenheft finden Sie Beiträge, die sowohl ökonomische Aspekte, methodische Fragen der Sozialen Arbeit, Anliegen der Prävention, Fragen der sozialen Gerechtigkeit und juristische Regelungen beleuchten.

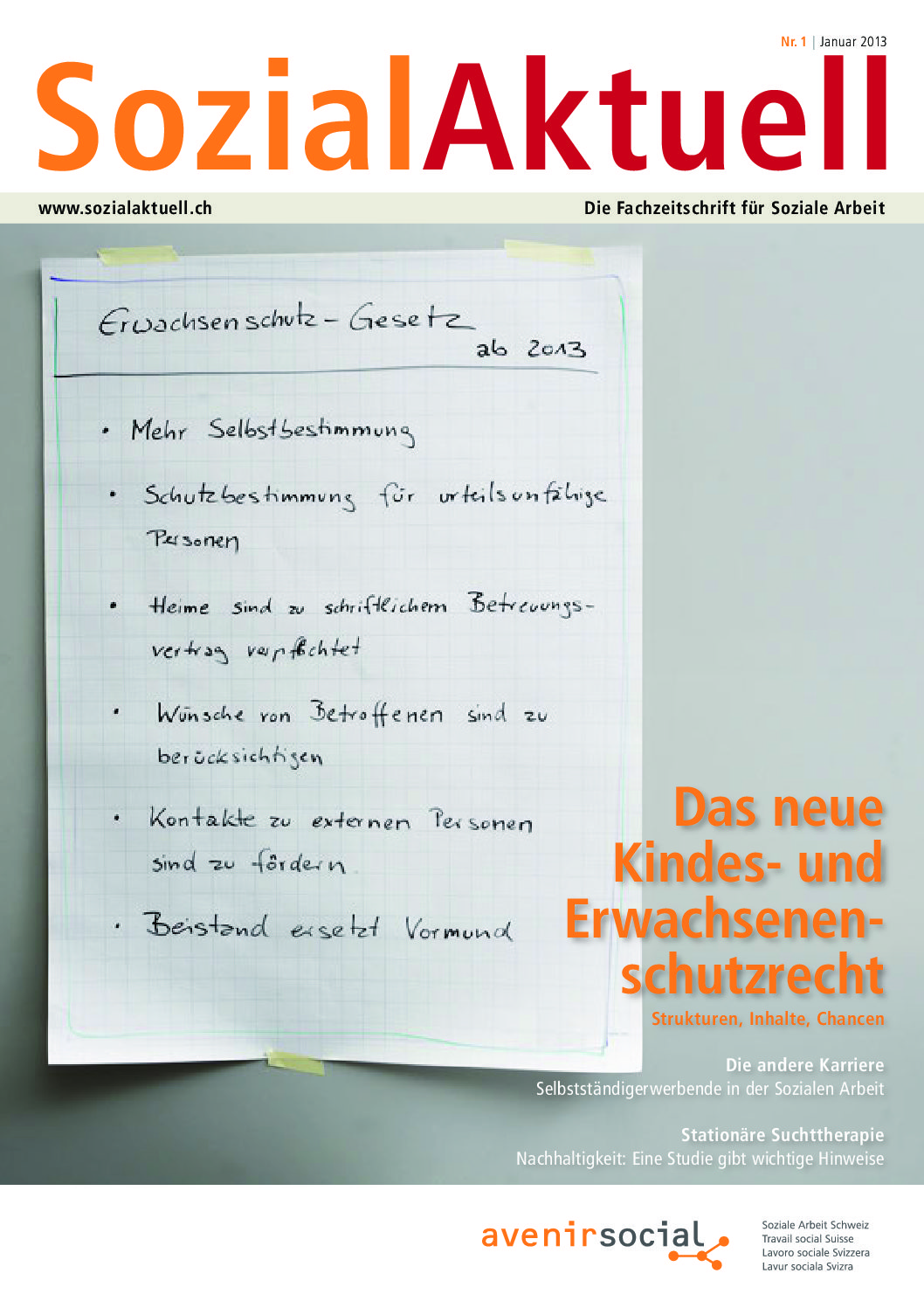

Neues Kinder- und Erwachsenenschutzrecht

Neues Kinder- und Erwachsenenschutzrecht

Mit dem Jahr 2013 ist eine der umfassendsten Gesetzesrevisionen der letzten Jahrzehnte in Kraft getreten, die direkte Auswirkungen auf die Soziale Arbeit hat: Das Vormundschaftsrecht aus dem Jahr 1912 wurde am 1. Januar durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht abgelöst. Die Revision dauerte mindestens 20 Jahre. Wird endlich gut, was lange währte?

Da einzelne Kantone lange nicht wussten, wie sie die neuen Bestimmungen umsetzen sollen, waren Verantwortliche und Fachpersonen in den letzten Monaten intensiv bis hektisch damit beschäftigt, die Implementierung vorzubereiten. Die neuen gesetzlichen Grundlagen und die neuen Abkürzungen KESG und KESB sind einigermassen bekannt; hingegen wissen wir nicht, wie die Umstellung gelingt und ob das neue Recht den hohen Erwartungen genügen wird. Für uns Anlass genug, das erste Heft im 2013 dieser Thematik und den daraus entstehenden Herausforderungen zu widmen.

Nebst einem Überblick über die Umsetzungen in den Kantonen finden Sie auf den folgenden Seiten eine Reihe von Beiträgen, die sich mit den wichtigsten mit dem neuen Recht verbundenen Änderungen befassen. Neue Instrumente werden vorgestellt, fachliche Herausforderungen thematisiert und mögliche Auswirkungen in verschiedenen Bereichen des Sozialwesens und für die Betroffenen diskutiert.

Uns beschäftigte bei der Konzeptionierung dieses Schwerpunkts auch die Frage, wie sich das neue Recht auf die Soziale Arbeit, auf Profession und Praxis, Berufsbild und -identität auswirken wird. Wir suchten in berufspolitisch engagierten Kreisen deshalb nach einem Autor, einer Autorin aus Profession und Disziplin für einen kritischen Beitrag zu dieser Perspektive. Empfohlen wurde uns schliesslich: eine Juristin … Der geplante Beitrag entfiel.Ein Menetekel für die Soziale Arbeit? Wir sind jedenfalls dazu angehalten, die weitere Entwicklung kritisch zu verfolgen. Einzelne AutorInnen aus verschiedenenDisziplinen haben damit glücklicherweise schon begonnen.

Année électoral et travail social

Soziale Arbeit im Wahljahr

Verschuldung: Wenn das Geld fehlt

L’innovation en travail social

L’innovation en travail social

Articles en lien avec le point fort:

- L’innovation sociale: composante du travail social

- Pratiques professionnelles et outils numériques: quelles utilisations auprès des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme

- Une application au service de la santé des jeunes filles domestiques au Burkina Faso

- L’aventure de la médiation communautaire

- Accompagnement des associations, actrices d’innovations sociales

- Enjeux en matière de formation et d’innovation en travail social

- Innover ou sombrer